賴清德強調,台灣和全球民主夥伴共享民主的價值,並且遵循自由市場原則,共榮發展,這是大家最大的本錢...

總統賴清德就職滿一週年,他今(20)日在總統府發表520談話,提到美國對等關稅,賴清德表示,「長期以來,台灣和美國以及民主夥伴,積極交流合作,也彼此砥礪成長。朋友之間難免有摩擦,但終究能夠磨合」,正如同聖經說:「鐵磨鐵,磨出刃來,朋友相感,也是如此」,朋友之間互相切磋,能夠磨掉缺點,展現優點,即使遭遇意見分歧,只要有信任的基礎、誠懇的對話,也能夠更加了解彼此,讓交情更加深厚。

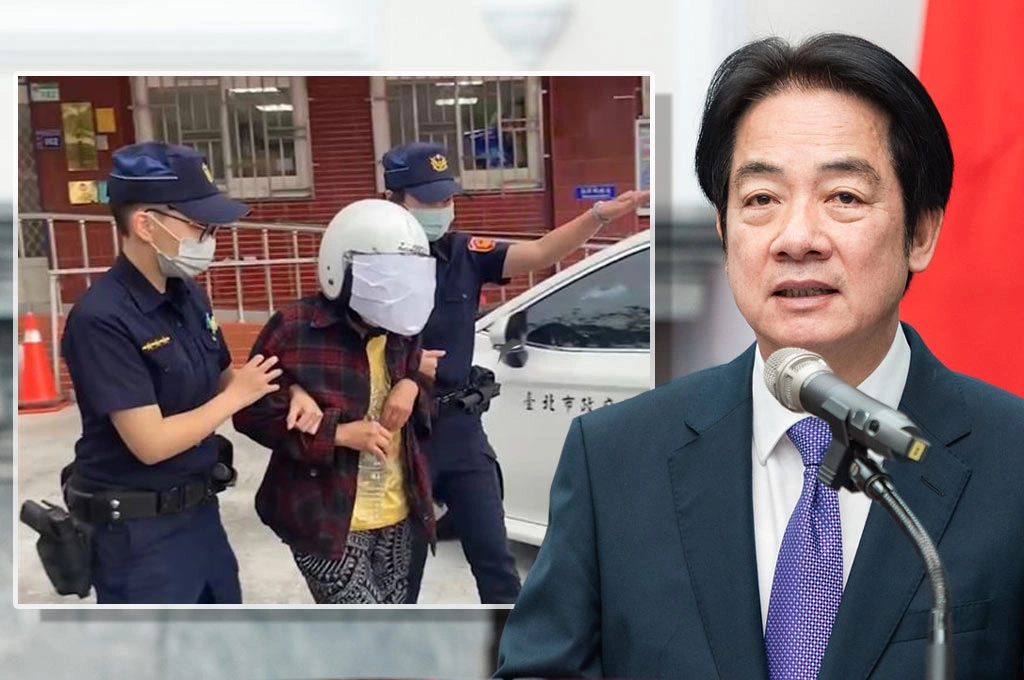

賴清德致詞時首先表示,昨天在新北三峽北大國小校區外發生慘痛的重大交通事故,造成多人傷亡。行政院在第一時間成立專案小組,他昨晚也前往探視傷者,後續中央相關部會和地方政府,會攜手合作,積極協助家屬,並儘速釐清事故發生原因,檢討改進,避免不幸再度發生,「在這裡,我要向罹難者和家屬致上最深的哀悼,也期盼傷者早日康復。」

賴清德接續表示,政府的目的就是要服務人民,感謝台灣人民的託付,一年前的今天他肩負起帶領國家勇往前進的重責大任,他要感謝所有國人同胞,這一年來跟政府攜手合作,共同克服種種挑戰,讓國家持續向前邁進。

賴清德提到,面對全球關注,也是影響國人最重要的三大挑戰「氣候變遷、健康促進、社會韌性」,他在總統府成立了三個委員會,目前都有了階段性的成果。

賴清德說,政府接軌國際透過各部會「由下而上」的自主計畫,再由行政院淨零小組「由上而下」提出六大部門、20項減碳旗艦計畫,預計到2030年,政府將持續投入突破1兆元淨零轉型預算,並且帶動民間綠色投籌融資至少達到5兆元,邁向2035年減碳百分之38加減2的國家減碳新目標。

賴清德也說,台灣的空氣品質已經逐漸改善,PM2.5年平均濃度,從2015年的21.82下降到現在的12.8,今年開始,台灣正式實施碳費制度,政府會目標堅定、腳步穩健、策略靈活地,落實2050淨零轉型的願景,和全球一起,追求永續成長、繁榮發展。

賴清德並說,同時,為了因應全球後疫情時代的挑戰,政府興建國家級防疫中心,強化防疫中樞;為了促進全民健康,普篩癌症成立「癌症新藥基金」,並啟動五年489億的「健康台灣深耕計畫」,今年的健保總額更大幅增加712億元,讓健保永續發展,要打造「健康台灣」,讓國人更健康、國家更強、也讓世界擁抱台灣。

賴清德又說,政府更努力強化全社會防衛韌性,除了持續盤整國家級項目的整備、舉行實地驗證;也整合各部會力量,提出針對國安統戰威脅的十七項因應策略,來團結國人抵抗分化,保護我們珍視的自由民主生活方式。而最近行政院編列4100億元特別預算,其中1500億元,更是要來提升國家韌性,也期待朝野都能夠支持。

賴清德提及,在國家前進的道路上,挑戰和難關會一再出現,上個月初美國宣布新的關稅政策,他提出了五大因應策略,並且啟動產業傾聽之旅,希望攜手產業界突破挑戰,開創新的契機;行政院也在最快的時間內,整合各界意見,提出「強化安全韌性特別條例」,並將運用歲計賸餘,編列4100億元的特別預算,除了支持產業與安定就業,更要強化經濟、照顧民生、提升國土安全韌性,讓台灣產業在變局中,持續穩健前行。

賴清德再說,尤其政府跟產業界的座談中,各行各業紛紛主張不要調漲電價,支持政府撥補台電,弭平從COVID-19疫情到俄烏戰爭以來,台電補貼民生和產業用電的虧損,來健全台電的財務、以穩定電價,也期待朝野合作通過行政院的特別預算。

賴清德說,百工百業也都希望維持供電穩定。其實能源安全就是國家安全,因此,確保供電穩定,同時開發多元綠能,不論過去或未來,都是政府重中之重的工作。

除了電價議題,賴清德也說,近期國人也都非常關注台美關稅談判情況,經過前一輪的實體磋商後,仍在持續進行當中,過程順利。政府會秉持確保國家利益、維護產業發展、絕不犧牲任何一個行業等三大原則,站穩台灣的立場,從深化台美經貿關係出發,會快慢有序、有為有守,爭取最好的談判結果。

賴清德強調,台灣和全球民主夥伴共享民主的價值,並且遵循自由市場原則,共榮發展,這是大家最大的本錢,也是廣大台商釋放活力與能量的保護傘,更是和威權體制最大的區別。

「長期以來,台灣和美國以及民主夥伴,積極交流合作,也彼此砥礪成長。朋友之間難免有摩擦,但終究能夠磨合」,賴清德表示,正如同聖經說:「鐵磨鐵,磨出刃來,朋友相感,也是如此」,朋友之間互相切磋,能夠磨掉缺點,展現優點,即使遭遇意見分歧,只要有信任的基礎、誠懇的對話,也能夠更加了解彼此,讓交情更加深厚。

(圖片來源:放言記者拍攝、三立新聞)